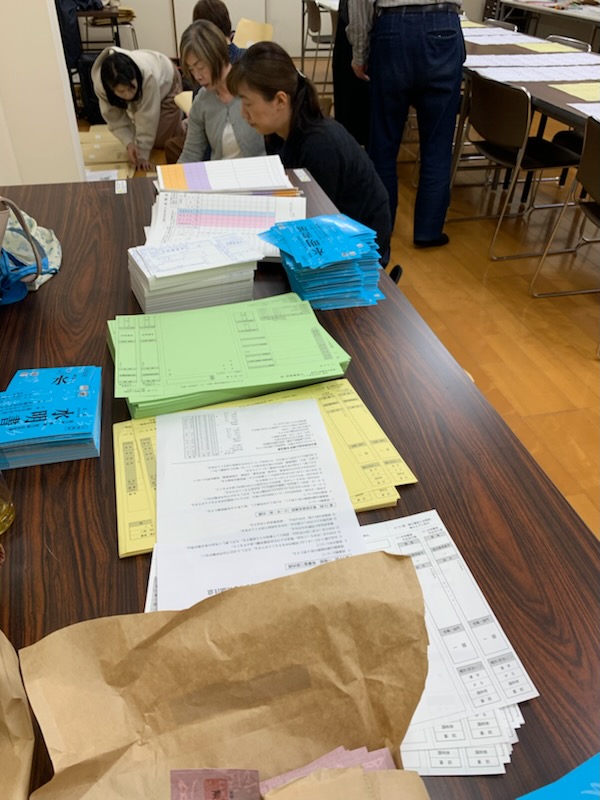

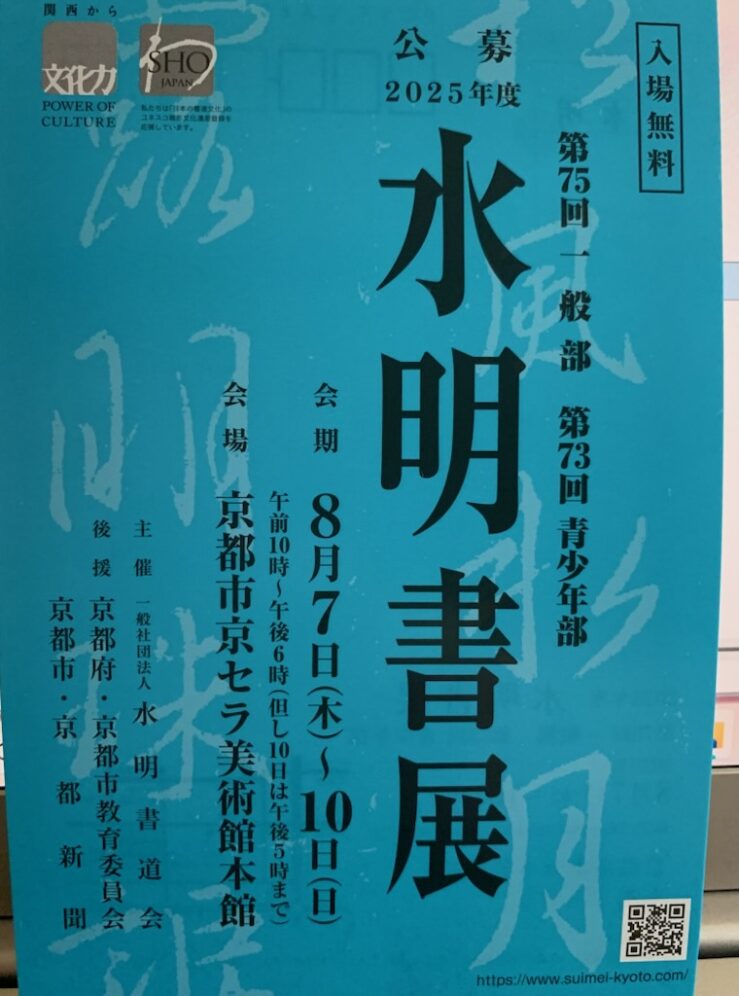

2025年 第75回一般部 第73回青少年部

水明書展(会期8月7日~10日)の公募、要項やポスター、案内ハガキなどができました。

展覧会事務局と応援メンバーで会員への発送作業をしました。

水明書展は京都市京セラ美術館で開催される水明にとっての大イベント!

事務局のみんなも一人でも多くの方に出品していただける事を願いながら、作業をこなし、

無事に終えることができました。

会員の皆さまには順次発送致します。少しお待ちください。

また、出品票など追加でご入用の場合は水明会館事務所にご連絡ください。

今年もたくさんのご出品を是非ともお願い致します。

広報部 上田 真翠

京都の桜もあちこちで満開を迎えました。

写真は円山公園の枝垂れ桜

水明会館のある鴨川沿いは満開の桜だけでなく、淡く芽吹いた柳や白いコデマリや黄色のレンギョウの花の競演が見事で

「見渡せば 柳桜を こきまぜて 都ぞ春の錦なりける(素性法師)」

の歌をいつも思い出します。

さて、4月号のエッセイは、「桜」と予想しておりましたが、大外れでした。ですが、なんと、4月号から水明の表紙の写真が変わり、それが、どんぴしゃりで、「鶴」を詠んだ歌が書かれた陶器製の盃です。

「若浦尒塩満来者滷乎無美葦邊乎指天多頭鳴渡」

と趣のある字形で書かれています。読みは「若の浦に潮満ち来れば潟(かた)をなみ葦辺(あしべ)をさして鶴(たづ)鳴き渡る」となります。

万葉集の第六巻919の歌です。聖武天皇が紀伊国(きのくに)に行幸された時に山部宿禰赤人(やまべのすくねあかひと)が詠んだもので、917の長歌につけられた二首の反歌のうちのひとつです。

「若の浦」は現在の「和歌浦」のことで、雑賀崎の湾のこと。そして、雑賀崎はイタリアのアマルフィ海岸のように風光明媚だと注目されているそうです。

ちなみに和歌浦は、もとは「弱浜(わかのはま)」と言い、この歌が詠まれた行幸の十六日に聖武天皇によって、景勝の美しさから「明光(あか)の浦」と改名されたそうです。さらに「和歌浦」と改められたのは平安時代になってのことだそうです。

満ち潮で潟が無くなったために葦のほとりをめざして鳴き渡ってゆく鶴の情景を詠っています。

鶴が鳴き渡るほどに豊かな海であることを意味していて、この歌もまたそんな和歌浦の豊かさと美しい情景を鶴を通して褒め称えています。

さて

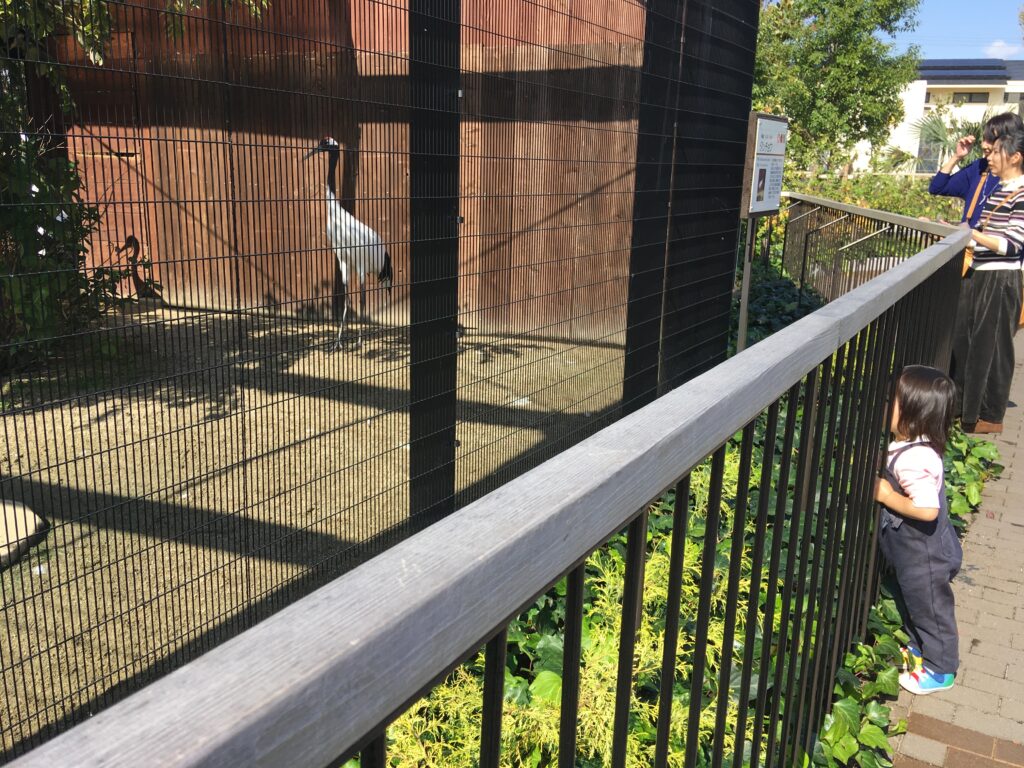

鶴は、長い足、長い首が特徴で、日本では、丹頂(たんちょう)、鍋鶴(なべづる)、真鶴(まなづる)などがあります。

「鶴は千年、亀は万年」と言われますが、実際の寿命は20年〜 30年程度だそうです。絵にもよく描かれ、桃山時代の俵屋宗達が絵を描き、本阿弥光悦筆の書とのコラボの「鶴下絵三十六歌仙和歌巻」は有名です。描かれているモチーフはただ鶴のみで、飛翔している鶴の群れ、羽を休めて寄り集う鶴のシルエットは、比類ない美しさです。

そして、鶴を詠んだ歌を探してみると、万葉集には、47首あるそうです。

海辺に居る鶴がよく詠まれていて、昔は海の近くで見ることができたと思われます。

京都市内では、見ることのない鶴ですが、なんと、京都市動物園で丹頂鶴「タンチョウ」が飼育されています。本来の生息地は、北海道の東部、「丹頂」という名のとおり、頭頂部は皮膚が露出し血液の色が透けて赤く見えているそうです。冬から春先には、つがいの求愛行動が目立つようになり、向かい合って飛び跳ねたり、鳴き合ったりする「鶴の舞」が見られるそうです。

京都市動物園(岡崎公園内・京都市京セラ美術館のお隣)日本で二番目に古い動物園とのこと。(一番古いのは上野動物園) 手ごろな広さがよく、イベントもあり、動物の名づけ方が面白いとか。いろいろな工夫がされていて、色々楽しめそうなのです。タンチョウの写生などを目的にぜひ訪ねてみてください。

2025年4月 編集部 北川詩雪

3月30日

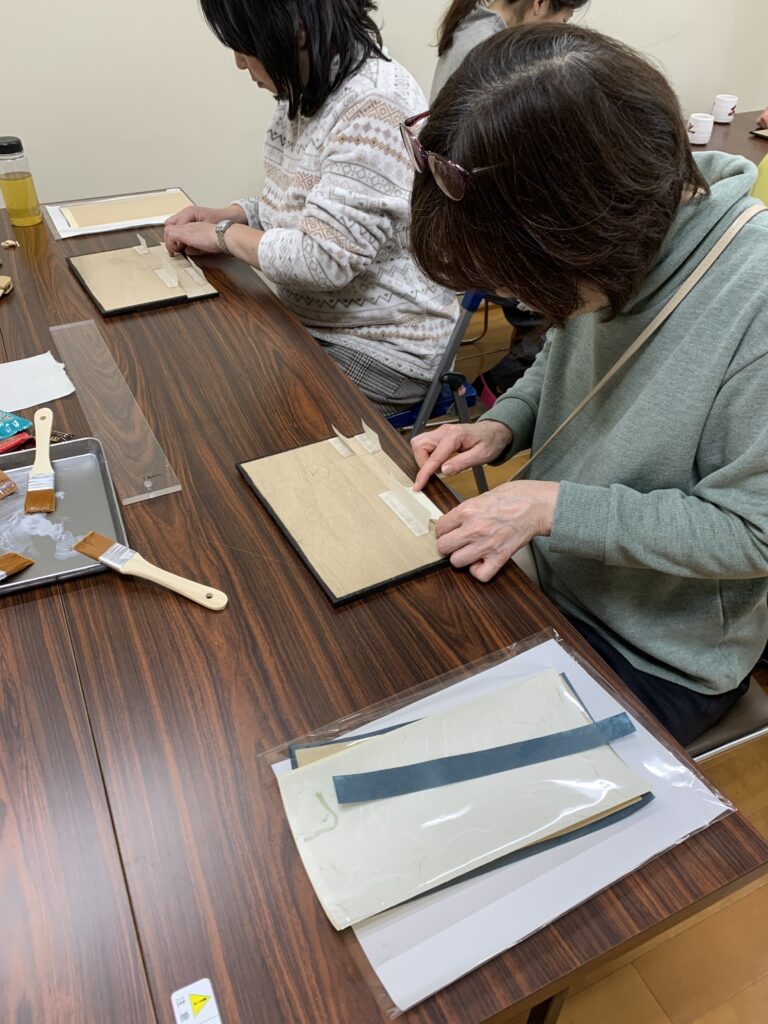

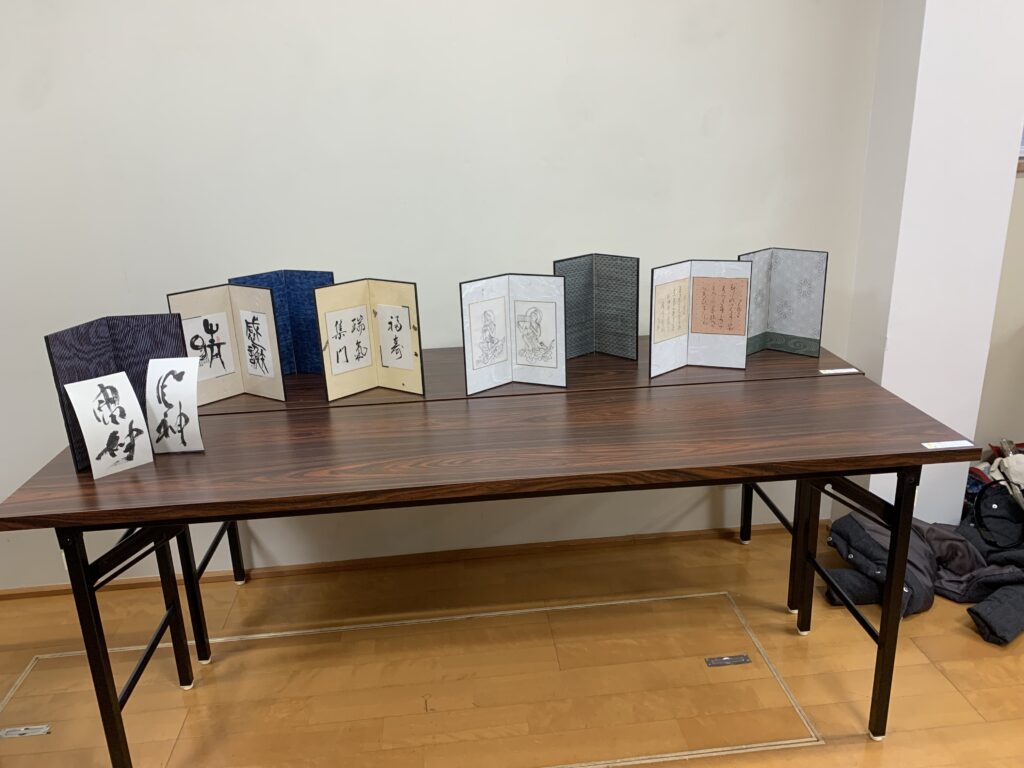

春の水明セミナーの幕開けは、京表具師井上利彦(井上光薫堂)さんを講師にお迎えしての

文化講座「京表具をまなぶ」でした。

一日通しの講座で、自分の作品をおしゃれなミニ屛風に仕立てます。

午前中はあらかじめ持ってこられた作品の裏打ちです。

小さな作品とはいえ、霧吹きで墨がにじんだり、しわが寄って先生に助けをもとめたり・・・

今回は急遽リバーシブルの屏風にするため、はぎれにも裏打ちしました。

さて、午後からは屏風の仕立てです。まず2枚の板に蝶番をつけます。

和紙で交互に糊付けして表と裏が 360° 開く「紙蝶番」という仕組みを学びます。

この仕組みを紙でするのはわが国独自の方法で、中国の方も驚かれるらしいです。

200年も長持ちする和紙の耐久性にもおどろきです。

慎重に糊付けする参加者(紙蝶番)

ノリが乾く間には、いろいろな言葉や材料について説明を受け、「京表具」のすばらしさを再認識しました。

私たちにとって、表具は自分の作品をいかにかっこよく見せるかということです。

何世代にもわたって受け継がれた伝統の技術と材料をつかって、自分の書作品をかっこよくアレンジ。

参加者のみなさんは大満足の一日でした。

裏も表もかっこよくなりました

堀 翠恵

こんにちは 水明事務局です。

年度末を迎え、水明会館のある七条川端のあたりも桜が咲き始めてきました。

さて、皆さまもご存じの通り、少子高齢時代の水明書道会をとりまく環境は、このところの物価高騰などもあり、ますます厳しくなってきています。

そんな中で当会は少しでも皆様のお役に立てるよう、会員や各塾の先生方、また購読者へのサービスの質を落とさぬようにさまざまの工夫や事務の効率化をはかってまいりました。

そのサービスの一つが、水明誌でもお知らせしておりますような、ホームページを活用した支部支援です。

なかでも水明ホームページ上にご自分の塾の紹介ページが作れるサービスは、「水明のホームページを見て新しい生徒が来られた」との嬉しい報告を何件もいただいております。ぜひとも生徒さんを教えておられる先生方はホームページへの支部登録をおすませください。(詳細は水明誌「支部支援だより」でご確認ください)

そして一方で、今後はインターネットによる情報発信を進めて、情報伝達をスピード化する、またメール等で会員へ積極的に情報を提供していこうとしています。

今年度少しずつですが、以前の方法と並行しながらいろいろなことを前に進めてまいります。

なにとぞご協力をお願いいたします。

さて

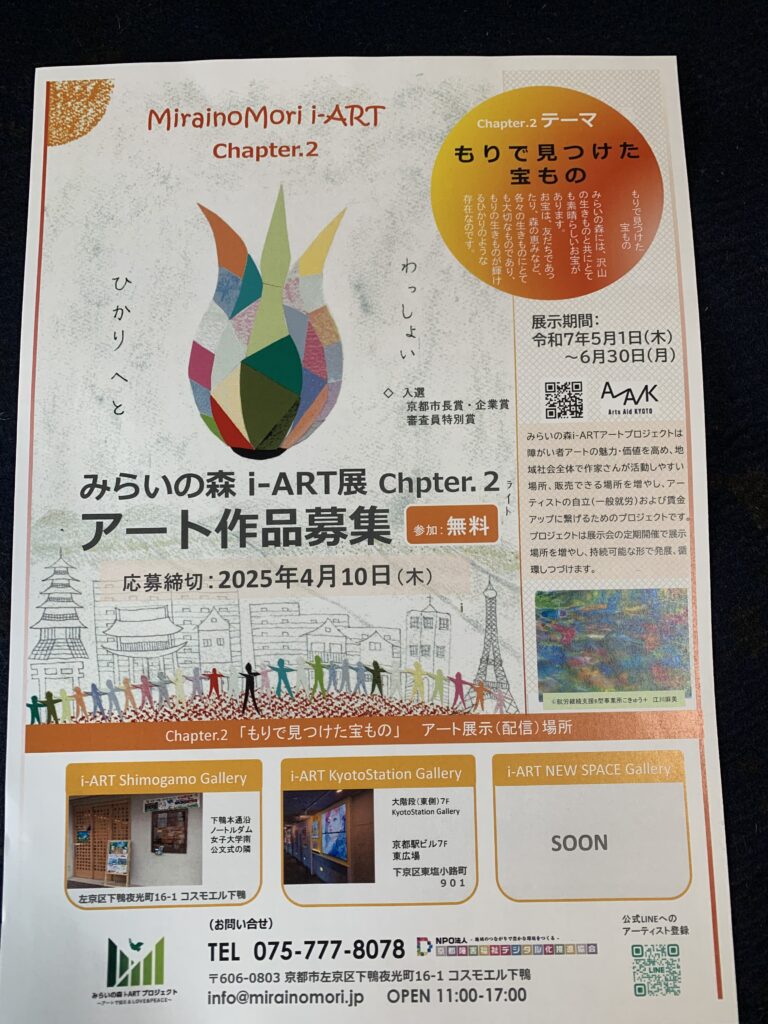

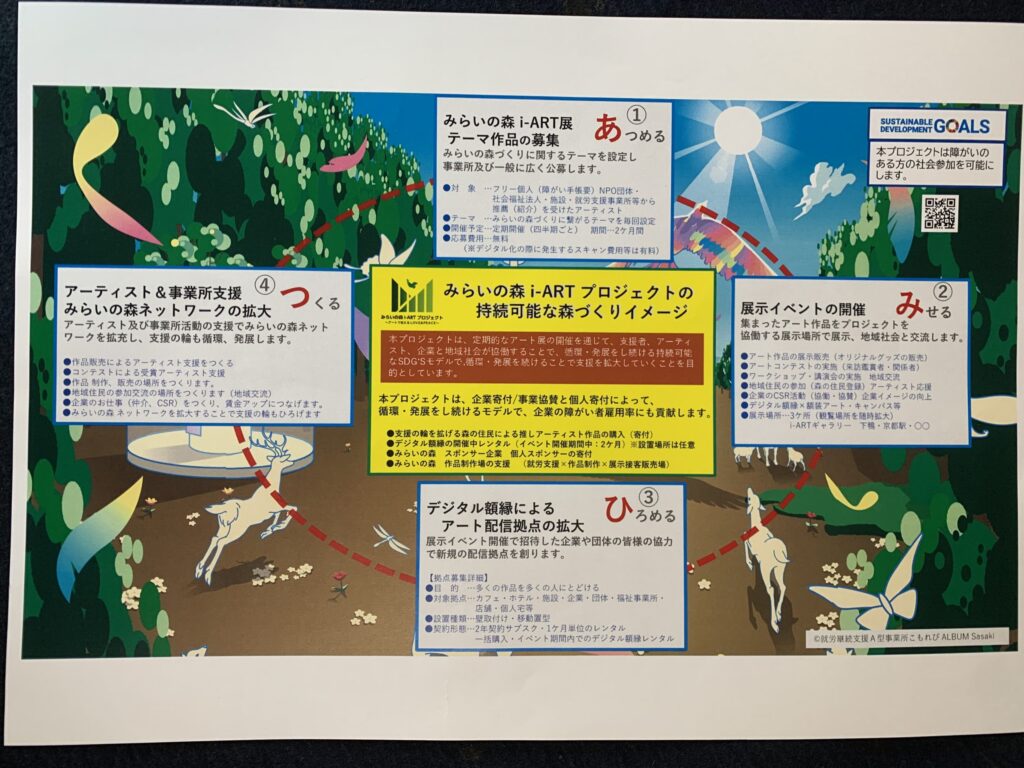

この新しい試みをサポートしてくださる会社、トライソリューションさんに事業部長、広報担当とともに打ち合わせに行ってまいりました。トライソリューションさんには以前からホームページの管理をお願いしておりますが、先日は事務所に入ったら大きなモニターに映し出される色とりどりの素敵な絵画が目に留まりました。

それは、ご自身も車いすを使用されているトライソリューションの辻本代表が、「みらいの森 I-ART」と題する障害者の芸術活動を応援するプロジェクトを展開されていて、ネットワークを作っていろいろな支援をしたり、支援してくださる人を募集しておられます。

「みらいの森 I-ART」プロジェクト 今後はぜひ書道分野の芸術活動をも、とのことでした。

私たちも微力ではありますが、みらいの森の住民登録をしてきました!

詳細は:「みらいの森 I-ART」

事務局 堀翠恵

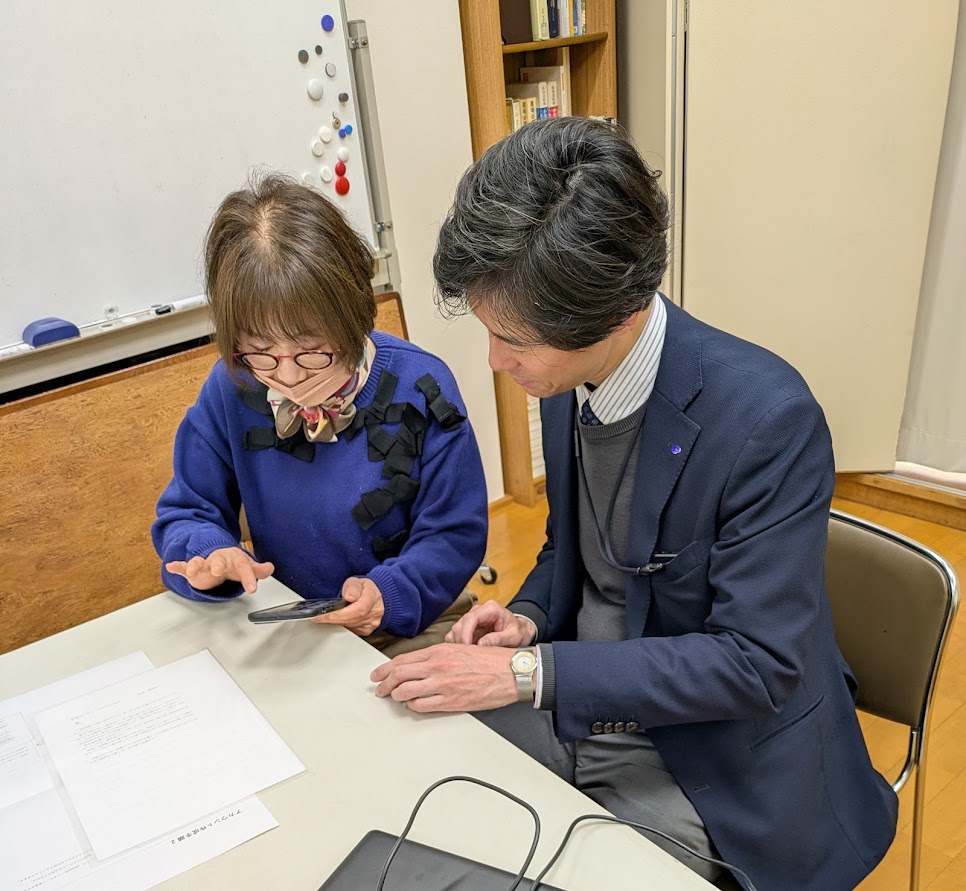

3月5日、水明会館で外部講師によるパソコン・スマホのスキルアップセミナーが開催されました。

一昨年より隔月でオンラインでの授業のやり方など書道教室でいかせる色々な使い方を教えていただいていたのですが、それぞれのスキルの差や、知りたいこと、困っていることを個人的に指導して欲しいという要望にお応えして、今年度から、個人相談という新しいスタイルが加わりました。

セミナー参加者で希望する方に、30分1000円(非会員は1500円)の個人指導で、知りたいこと困っていることに講師が丁寧に答え教えて下さいます。

個人指導を受けられた方からの感想です。

「スマホは日々使っているものの、改めて今更聞けないフェィスブックの搭載の仕方や見方。以前教室で教えて貰ったけれど忘れてしまった操作。一番は1ヵ月メールを受信できずに困っていたことが解消。1回では忘れるので、覚えるまで丁寧に教えて貰いました。携帯ショップは予約が面倒なので困っていました。いま自分が知りたいことに絞れるので助かりました。今後は生徒さんへの連絡やSNSを使った生徒募集をやってみます。」

そして本日、参加者全員に教えていただいたのは「Chat GPT]の使い方です。対話形式でAIが質問に答えてくれます。

早速、「書道展での展示の仕方」「文字が上手くなるには」などを質問してみて、「なかなかええ答えするね」と納得したり今気になっていることなどを質問をされていました。

個人相談なしの参加でもお互いに情報を交換したりして有意義な時間を共有できます。

次は5月7日です。

この機会にぜひ是非ご参加下さい。そして教室運営や生徒拡大にいかしていただきたいと思っています。

広報担当 山根青坡

「松」「竹」、その次はやはり「梅」でした。予想通りでしたね。

梅は、春の到来を象徴する花として、古来より愛されてきました。

ちょうど、水明誌2月号の「条幅研究 かな部」のA課題が、

「大空は梅のにほひに霞みつつ曇りも果てぬ春の夜の月」

で藤原定家の歌でした。

この歌のかな創作では、「にほひ」の連綿表現に苦労されたのでは、と思います。歌の意味としても「にほひ」がキーポイントのようです。

そして、冷泉家のホームページの「文庫がたり・やまと歌がたり 第四歌」にもあるように、この歌も「素晴らしい大嘘?のお話の歌」かな、と感じます。

「大空」が「梅の香り」で霞むかな?と疑問ですね(笑)。

この歌は、新古今和歌集 巻1春歌上にあり、同じ新古今和歌集の大江千里の下記の歌を本歌としています。

「照りもせず曇りもはてぬ春の夜の朧月夜にしくものぞなき」

(大意:さわやかに照るのでもなく、といって全く曇ってしまうのでもない、春の夜のおぼろにかすむ月の美しさに及ぶものはない)

大江千里の歌は、視覚だけでとらえていますが、藤原定家の方は、「にほひ」を詠みこんで臭覚を加味しています。この「梅のにほひ」を取り合わせることによって、よりあでやかで美しい夜を演出することに成功しています。

「梅の香り」には、「香を焚きしめた異性」を想うという「恋こごろ」を歌っているとも考えられるようです。恋を連想することにより、梅の香りがより魅力的なものになる訳です。

現在、掲載中の「臨書講座かな」の「関戸本古今集」は、古今集を書写したものです。その中に次の歌があり、筆致もすばらしいですが、歌の内容も実に艶やかです。

春の夜の やみはあやなし 梅の花 色こそ見えね かやはかくるる

(古今・春上・四一・凡河内躬恒)

【現代語訳】(闇とはあらゆるものをすっぽりと隠すものだが)春の夜の闇はどうも筋の通らないことをしている。梅の花の、色こそ見えはしないが、その香は隠すことはできないから。

春の夜の闇に漂う梅の香りを着物に香をたきしめた女性に見立てていて、上品さが光る一首です。

京都には、梅の名所がたくさんあります。私のおすすめは、北野天満宮はもちろんですが、京都御苑(御所)の梅園です。無料ですので、何度も訪れられます。

平日に行くと幼稚園の園児が遊んでいて、心和む光景です。

その他、小さなお寺や神社の境内、民家の庭先で梅を見ると、春が来たなあと嬉しくなります。

今年の梅は、二月の寒気が影響して遅いようですが、色々な和歌を思い出しながら、梅を観賞し楽しんでみてください。

さて、最後に。花より団子派の私としては、虎屋の羊羹の「夜の梅」を思い出します。

この羊羹も実に風流で上品。 羊羹の切り口にのぞく小豆を、夜の闇の中で咲く梅の花に見立てて命名されたそう。さてさて、この梅は、白梅か紅梅のどちらでしょう?

2025年3月 編集部 北川詩雪

搬入から展覧会中の会場風景をYouTubeアップしました

YouTubeにアップしました

YouTubeに作品アップしました

YouTubeに作品をアップしました

YouTubeに作品をアップしました

YouTubeにアップしました

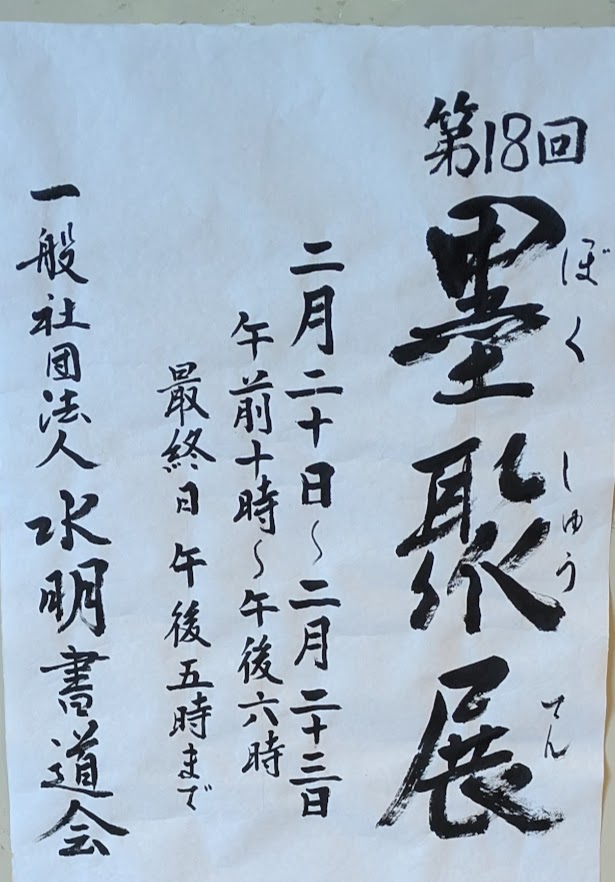

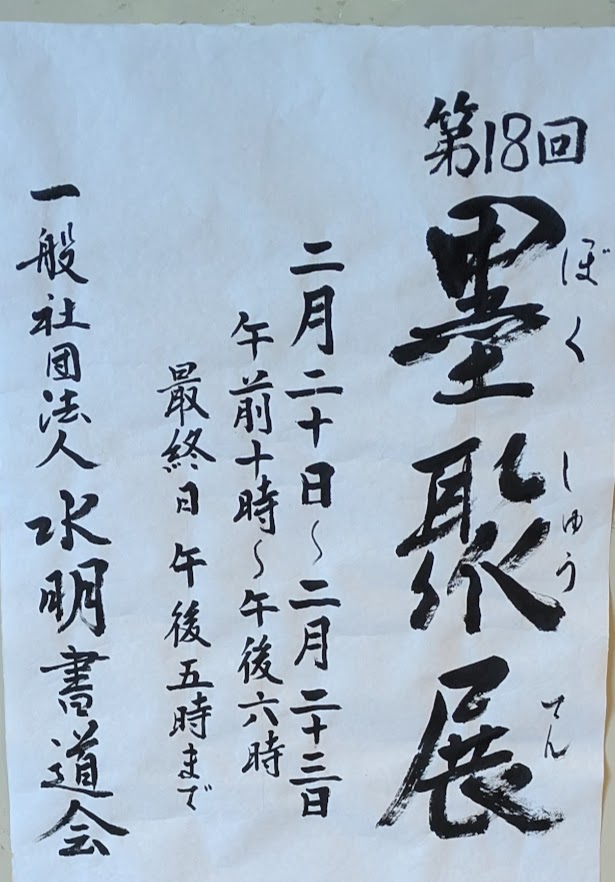

墨聚展は実行委員を中心に皆で作り上げていく展覧会。

18回展墨聚展の総務主任からの感謝とお礼の言葉です。

第18回墨聚展はお陰様で無事に盛会に終えることができました。

全国的な寒波の襲来で京都も大変寒く、搬入から最終日まで雪も

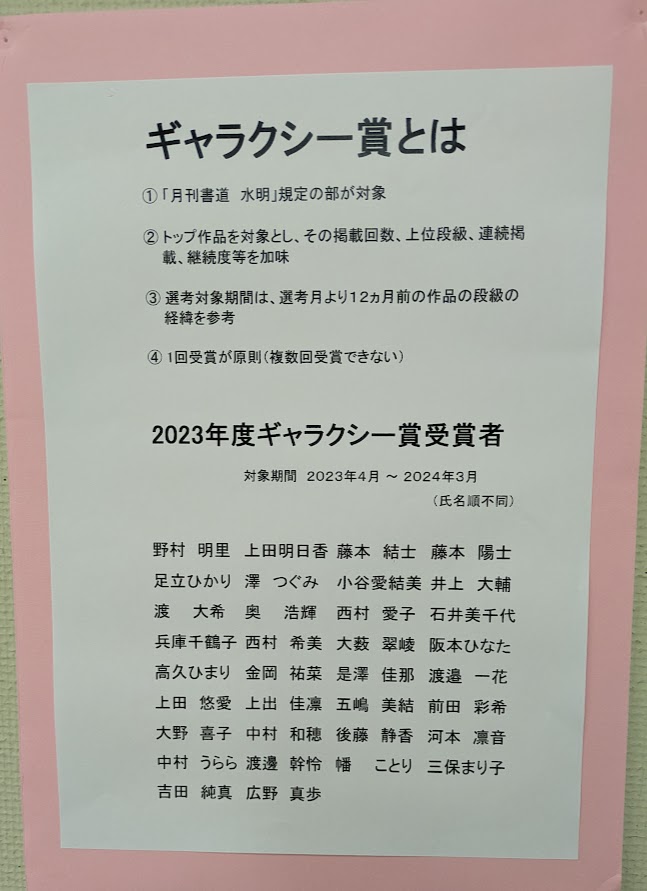

散らつく天気の中、980人ものご来場いただき、審査員の先生も含めた167点の作品、青少年の年賀状展、ギャラクシー賞展を鑑賞いただきありがとうございました。

墨聚展開催にあたり、準備から開催終了まで、三役の先生方はじめ、諸先生方には大変お世話になりました。出品いただきました皆様、実行委員ならびに運営にご尽力いただきました全ての皆様に心より厚く御礼申し上げます。

主任の私も初めての大役で不慣れなことが多く心配でしたが、前任の先生、副主任の先生に助けられて務めることができました。どの担当においても主任のみならず全員で協力して気持ちよく進めていただきましたこと、改めて感謝申し上げます。また、この協力の輪が広がり水明書道会の絆がますます深まっていくことを願っています。

また最終日には会期中受付に用意された、多数の水明誌バックナンバーが次々持ち帰られ、新規会員に繋がることを期待しています。

フォーチュンガーデン京都での祝賀懇親会は、美味しいお料理とドリンク、祝賀会係のビンゴゲームで皆さん大いに楽しまれていました。中締めは、副会長三浦先生の「今後も皆さんの力で創り、益々盛り上げていってもらうことを期待しています!」とのお言葉をいただき一本締めで締めていただきました。

皆様に心より感謝申し上げます。ありがとうございました。

実行委員 総務主任 美坂光芳

おかげさまで、「第18回墨聚展」は980人もの来場者を得て、盛会のうちに終了いたしました。

ご来場いただいたみなさまはもちろん、実行委員の先生方、そして運営にご協力いただいたすべての先生方には心よりお礼を申し上げます。

最終日の今日、三浦彰峰先生と武田青山先生によるギャラリートークは立ち見も出る盛況ぶりで、

「一番の手ごわい、そして信頼できる鑑賞者は女房」だと言うお話や、

「指導者がまずもっと勉強を」という厳しい言葉には、はっとさせられました。

また墨聚展祝賀会は、河原町御池のレトロな建物のフォーチュンガーデン京都で開催され、

にぎやかで楽しくなごやかな宴となりました。

さあ、次は夏の水明書展です。

昨年以上の出品数で、昨年以上の力作が並ぶことをおおいに期待して、ご報告を終えたいと思います。

事務局 堀 翠恵

寒い朝です。

我が家の家の前にはうっすら雪が積もっています。

連日沢山の方が足を運んで下さり嬉しく思っています。

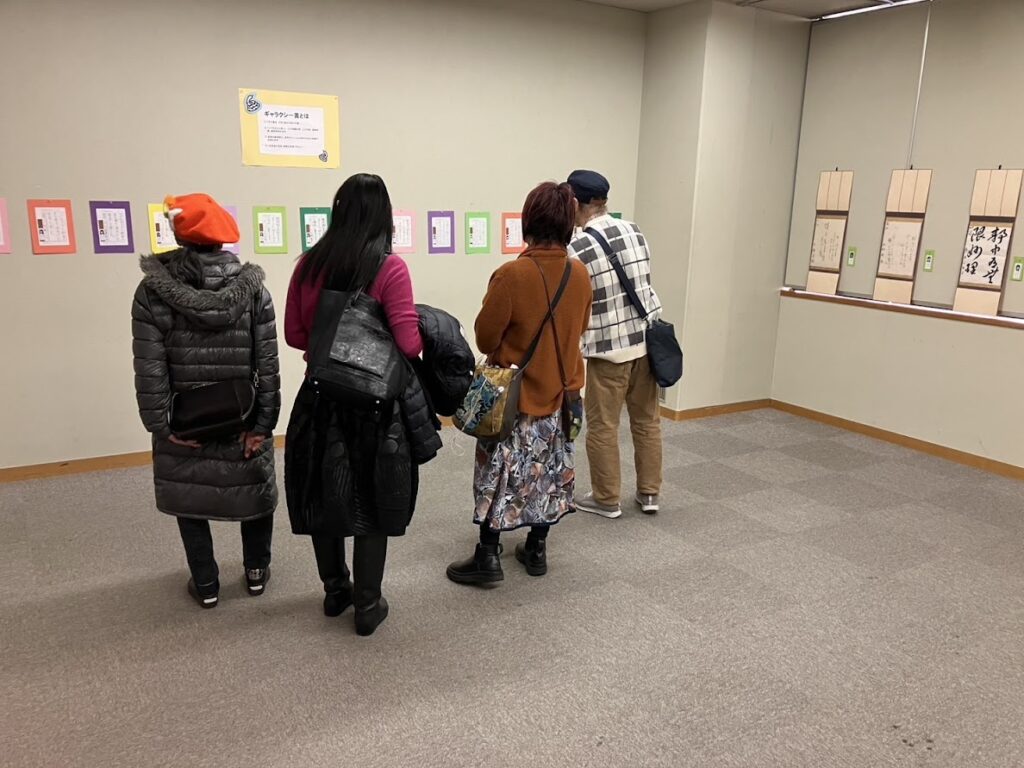

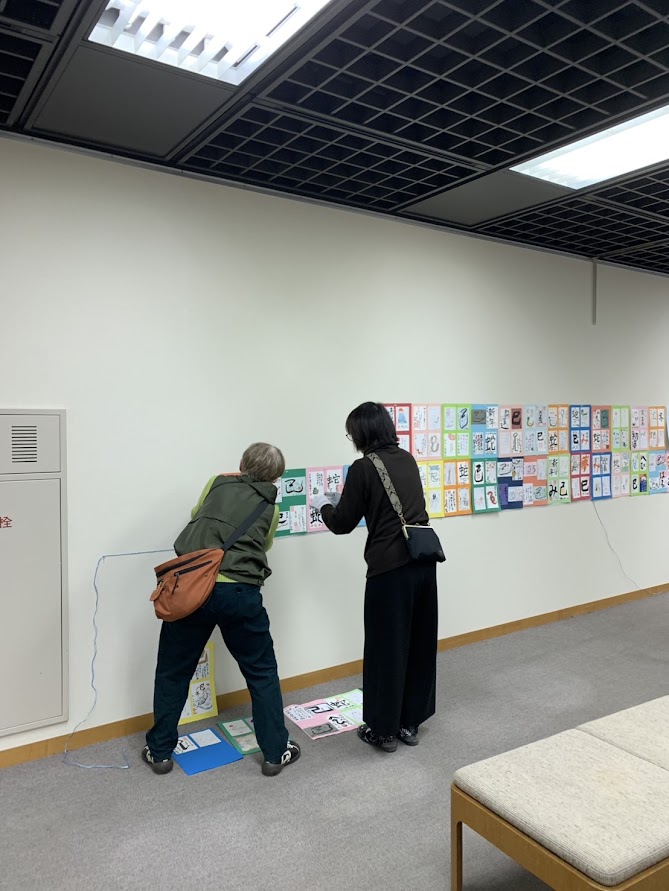

昨日は親子連れの方も多く、「青少年の年賀状展」展示の前で「あった!僕の作品」

「このへび、すごい上手にかいてあるね」と話されている様子に笑顔をいただきました。

またギャラクシー賞の作品も熱心に御覧になっていました。

さて、本日最終日

14時からは三浦彰峰先生と武田青山先生ギャラリートークが開催されます。

どうぞお楽しみにいらして下さい。

本日は最終日ですので10時~17時までとなっております。お早めにいらしてくださいね。

皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

会場の様子、作品は後日YouTubeにてアップさせていただきます。

広報担当:山根青坡

ここ数年は暖冬でしたが、今年は市内も雪が積もったりと、あちらこちらで雪だるまを見かけます。

寒い中ですが、皆さん会場に着て下さり嬉しく思います。

来場者の中には友人であったり、お孫さんであったり、職場の仲間であったりとさまざまで、書を交えて会話が弾み、良い雰囲気な会場です。

留学生の方がお二人来られ、カタカナで記帳していただきました。「ベリーナイス!」と感想を述べておられした。

22日(土)23日(日)も開場しておりますので、ご来場お待ちしています。

広報担当:上田真翠

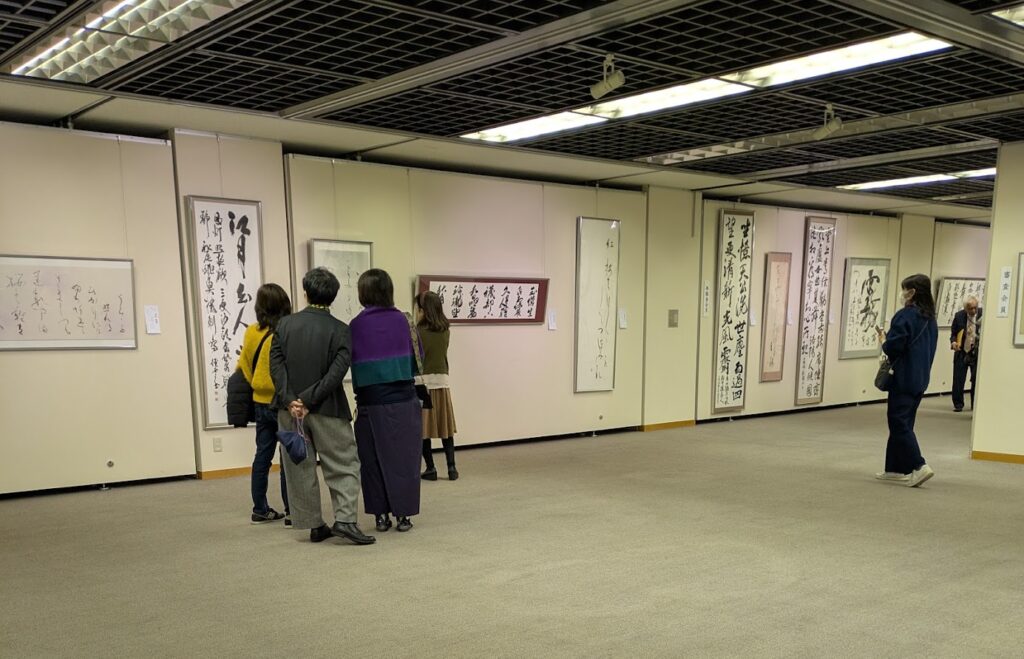

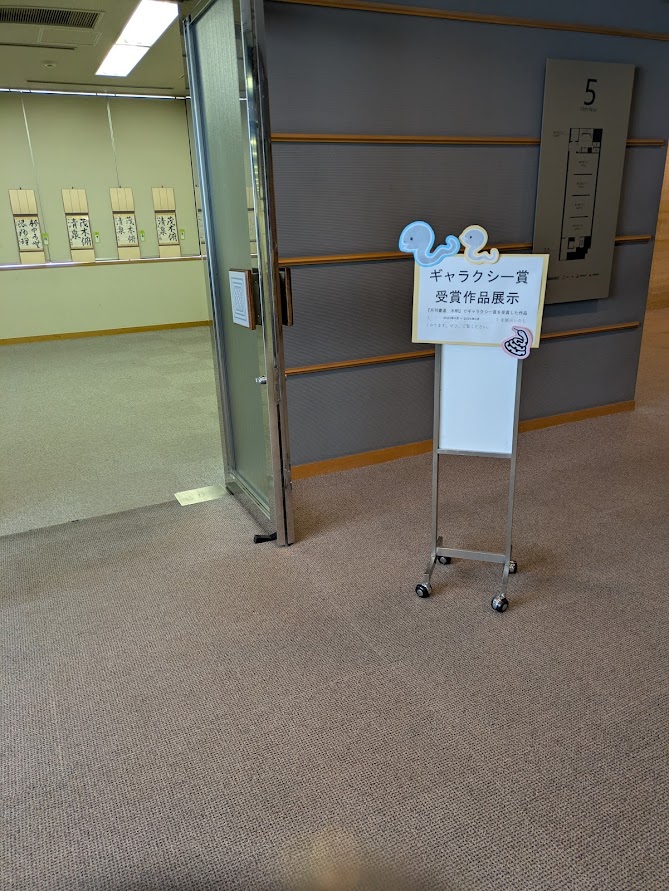

京都文化博物館5階にて墨聚展が始まりました。

来場された方は漢字・かな・現代書・篆刻とバラエティーに富んだ作品を熱心に鑑賞されていました。

「青少年の年賀状展」も元気いっぱい、カラフルな作品を1点1点丁寧に見ておられました。

別室では、ギャラクシー賞も展示されています。

皆様のお越しをお待ちしています。

広報担当:山根青坡

第18回墨聚展 いよいよ開幕します!

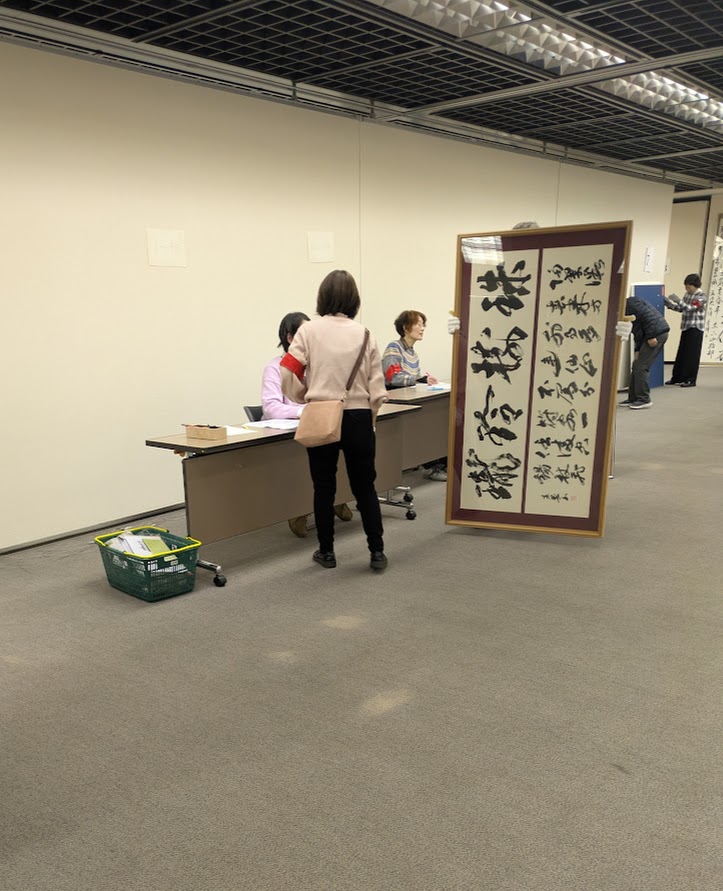

本日19日午後から、搬入陳列を行いました。

この墨聚展は水明書展一般部の役員、審査会員、無鑑査会員、昨年の水明書展一般部「有審査一部」の受賞者の漢字・かな・現代書・篆刻の167点が展示されています。

無鑑査会員を中心とした実行委員が各係にわかれ墨聚展を運営をしていきます。

「今回の搬入、陳列は前年度の反省をふまえた準備をしっかりした事、また搬入陳列に慣れた方が多く係にいて下さったこと、業者さんも手順段取りよく大変スムーズに進んだと思います。」と搬入陳列係主任が話されていました。さて、会場係が受付準備をしています。その受付横壁面にはずら~っと子ども達からの年賀状が並びます。

へび年ですもの、なが~く横に伸びています。

年々出品数が増え今年は287点!今年は開催10回を記念して「へび年賞」10点が選ばれています。きっと、青少年の年賀状展の前では笑顔があふれることでしょう。

別室では、2023年度ギャラクシー賞の毛筆・硬筆の作品が並んでいます。

この賞は「月刊 水明」規定の部の優秀作品ですので、力作揃いです。

最終日23日14時からはギャラリートークも行われます。

どうぞ、沢山の方のご来場をお待ちしています。

広報担当 山根青坡

《2024年度 水明書道会の一年》のスライドショーを作成しました。これは新年総会開始まで、会場で流しました。

広報担当 山根青坡

1月19日(日)ウエスティン都ホテル京都にて水明書道会総会と懇親会が開催されました。

総会開始までは、2024年度の行事がスライドショーで流されました。

今回は税理士の先生にも同席いただき総会が始まりました。

2024年度(2023年12月~2024年11月)の事業報告・財務報告・監査報告がなされ、

続いて2025年度の事業計画案・収支予算案が提案され、承認されました。

続いて役員改正案が提案、承認され石飛篝理事長のもと、新役員での船出です。

総会でいただいた意見には真摯に耳を傾け皆で協力し合って水明の運営に携わっていこうと役員一同、心を引き締めました。

さて総会に続いて懇親会です。

石飛篝理事長の挨拶に始まり、乾杯のご発声を三浦副会長がされ和やかな会食がはじまりました。

祝賀会係の進行により抽選会もあり、番号が読み上げられ満面の笑顔で景品を受け取られる顔をみるとしあわせ~な気持ちになります。皆が笑顔で切磋琢磨しあい向上できる書道会でありたいと思います。

お料理もおいしく、あっという間にお開きの時間に。

髙井副理事長のエールを込めた挨拶でお開きとなりました。

さぁ、次は2月に行われる墨聚展です。

墨聚展実行委員長から、ギャラリートークをしてくださる先生が決まったこと各係で準備も着々と進めている事などが報告されました。

皆で盛り上げてまいりましょう。

写真提供 中村彰翁氏他

広報担当 山根青坡

その1

「松」と「竹」

風雪に耐えしのび、その中でもはっきり見える緑の色は、「松」と「竹」の色です。

童謡の「一月一日」でも、次のように歌われています。

年の始めの 例(ためし)とて

終りなき世の めでたさを

松竹(まつたけ)たてて 門(かど)ごとに

祝(いは)ふ 今日(きょう)こそ たのしけれ

和歌にも松と竹は常緑で「色変へぬ松と竹」と詠まれます。そして、雪と松、雪と竹を歌った和歌も多く、雪の白さと、松と竹との緑の違いを好んだのだと思われます。

さて、1月号に「子の日」の「小松引き」が紹介されています。これは、平安時代は「子の日の遊び」と言って、貴族達は正月最初の「子」(ね)の日「初子」に、北野や紫野の船岡山など郊外の野辺に出掛けて、小松を引いて千代を祝い、若菜を摘んで料理の食材に加えて皆で長寿を祝い、和歌を詠む宴を設ける風習がありました。それがやがて遊興の行事となりました。

正月最初の「子」(ね)の日に丘に登り、四方を遠く望めば、陰陽の静気を得て憂いを除くとされ、「子の日(ねのひ)」に「根のび(ねのひ)」を掛けて、長寿を願ったということです。

現在でも「根引きの松」(ねびきのまつ)と言って、

関西地方では、家の玄関の両側に白い和紙で包み金赤の水引を掛けた

根が付いたままの小松が飾られているのはその名残りでしょう。

子の日の小松引きを詠み込んだ和歌や俳句は多く、栄花物語や源氏物語にも登場してきます。

ここでは、代表的な和歌と俳句を紹介します。

和歌では、

「子の日する野辺に小松のなかりせば 千代のためしに何を引かまし」(壬生忠岑)

(大意:子の日の遊びをする野辺に、根引きする小松がもしなかったならば、千代の長寿にあやかる例として、いったい何を引いたらよいのだろう)

俳句では、松尾芭蕉が吟じています。

「子の日しに 都へ行かん 友もがな」(子の日の遊びをしに都まで一緒に旅をする人がいるとよいのだが)で、「子の日」が季語になっています。

次に「竹」についてですが、

冷泉貴実子氏の2月のエッセイの中に「千尋のかげ」とあります。この言葉は、在原業平と思われる人物を主人公とした「伊勢物語」第79段に「我が門に千尋あるかげを植ゑつれば夏冬たれか隠れざるべき」と歌われています。大意は「われらの門に千尋もある広い陰のある竹を植えてあるので、夏も冬もわが一門はみんなその恩恵をこうむるでしょう。」となります。このように好んで植えられたことがわかります。ちなみに、「尋」は手を広げた長さで1.8メートルのことです。

また、竹には、竹のことばを使った「さす竹の」という枕詞があります。

「さす竹の」は「大宮人(おほみやひと)」などを導く枕詞です。「さす」は伸びて行く意味で、竹が、勢いよく成長する様子をいい、都や人などが栄えるように祈る言葉として使われ、めでたいこととしたことが窺えます。

そして、以下のような言葉を導きます。

大宮人(おほみやひと)、皇子(みこ)の宮人、舎人(とねり)男。

また、竹の節(ふし)の意味から、「世(よ)」=「時」を意味し、重なることで、長寿を意味するめでたいものとなるのです。

万葉集第6巻955の歌では、

「さす竹の大宮人の家と住む佐保の山をば思ふやも君」(長官どののような大宮人たちが、故郷として住んでいる里の佐保。その佐保山を思っておいででしょうか)と歌っています。

冷泉貴実子氏のエッセイは、1年間つづきます。

ぜひ、和歌の世界を楽しみましょう。

2025年1月 北川詩雪

古い記事へ新しい記事へ